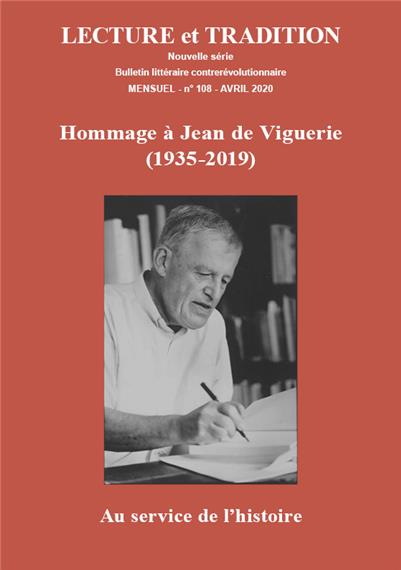

Jean de Viguerie : au service de l’histoire

Le professeur Jean de Viguerie nous a quittés le 19 décembre dernier, et l’Histoire se trouve singulièrement dépeuplée. L’ayant servie pendant plus de soixante ans, il en était une des plumes les plus autorisées car une des plus sûres. L’évocation de son œuvre s’impose. Une douzaine d’ouvrages, plus de cent contributions de haut niveau scientifique et des dizaines de conférences ; Jean de Viguerie était un grand nom parmi les historiens de notre temps, qui a aussi profondément marqué notre courant de pensée, celui de la Tradition catholique et de la contre-révolution. Les pages qui suivent lui expriment notre reconnaissance pour le travail accompli, pour la qualité d’une œuvre qui a largement contribué servir la vérité. Car c’est une des marques les plus significatives de son talent que d’avoir su concilier une extrême rigueur scientifique et un engagement intellectuel et spirituel qu’il n’a jamais sacrifié aux impératifs de l’historiquement correct. Jean de Viguerie fut toute sa vie un chrétien fervent, dont la foi, nourrie au plus profond de la tradition catholique, a éclairé toute son œuvre [1].

Les bonheurs de la jeunesse

Dans Le passé ne meurt pas [2], on apprend que Jean de Viguerie est romain, né dans la ville éternelle en 1935, le premier au sein d’un foyer dont le père est ingénieur agronomique à l’Institut international d’agriculture à Rome. Il est baptisé à Saint-Louis-des-Français, là où sont inhumés des zouaves pontificaux.

Une enfance entre Rome et Toulouse

La famille de Viguerie est de noblesse liée au capitoulat toulousain [3], alors que sa famille maternelle est originaire de l’Ouest (Nantes, Mortagne-sur-Sèvre). Son univers familial est celui d’une société faite de traditions sociales sagement conservées : la courtoisie, la sincérité, la bienveillance, l’amitié, l’unité familiale ; un monde sans afféterie, sans préjugés mais qui ne confond pas les conditions.

Les souvenirs romains de Jean de Viguerie sont ceux d’une Italie mussolinienne à son apogée et de la Rome du Pape Pie XI, « le mauvais pape », celui de la condamnation de l’Action française. Car si la famille de Viguerie est fermement catholique, elle est aussi résolument d’Action française et regarde l’excommunication fulminée par Rome comme nulle et non avenue. Mort en 1939, Pie XI ne laissera aucun regret dans la famille. Les Viguerie comme tout le monde spéculent sur la succession. Le cardinal Pacelli ne fait pas partie de leurs papabile. Son élection sous le nom de Pie XII suscite une seule question : « De quel Pie sera-t-il le successeur ? ».

« Le Giponié »

La famille de Viguerie, c’est aussi une grande propriété, Le Giponié à Villariès près de Toulouse, gentilhommière plantée au milieu d’un petit domaine détenu depuis deux siècles par la famille. Le gouvernement y est féminin, celui des « Dames noires de Toulouse ». On s’y ébroue dans un joyeux inconfort. On y accueille des parents, des amis et même des réfugiés de l’exode de 1940. Le domaine est petit et, en ces temps d’occupation, suffit à peine à nourrir tout ce monde. On y a faim, car au Giponié, pas de marché noir. Mais le domaine acquiert en 1940 la valeur d’un symbole, celui du retour à la terre prôné par le Maréchal [4] dont on écoute religieusement les discours radiodiffusés. Depuis Noël 1942, sa petite statuette, avec son képi et sa canne figure comme santon dans la crèche.

Près du Giponié, il y a la paroisse, belle et vaste église du XIVe siècle, desservie par un brave et pieux curé, lecteur assidu des bonnes pages de l’Action française. La famille s’y retrouve le dimanche au milieu d’une foule compacte de fidèles. Pour Jean de Viguerie, les dures années de guerre et d’occupation furent toutefois des années heureuses ; celles d’une France encore profondément rurale, et encore fortement imprégnée de religion.

Le collège Saint-Théodard

En octobre 1945, Jean de Viguerie entre en 5e à Saint-Théodard à Montauban, un ancien collège de jésuites. Depuis le départ des pères en 1880, les professeurs sont pour la plupart des prêtres du diocèse. Pour Jean de Viguerie, l’établissement n’y a guère perdu. Trop centrés sur les élites sociales, obsédés par le culte de la réussite, les jésuites s’étaient de siècle en siècle compromis avec trop de courants de pensée hétérodoxes : le cartésianisme au XVIIIe, l’ontologisme au XIXe et le marxisme au XXe. Jean de Viguerie passera à Saint-Théodard des « années salutaires » ; celle de la 5e qui « défrichera » son esprit, le disciplinant aux exigences de la « présentation », c’est-à-dire l’orthographe et la ponctuation ; celle de la 4e qui exercera son intelligence et ouvrira son esprit avec la découverte du grec, « cette langue si fluide… qui permet d’exprimer toutes les subtilités », et qui fait de lui un bon élève dans toutes les matières, hormis les mathématiques. En 3e, le professeur d’histoire est « le sévère abbé Julien », adepte de la correction publique des copies, dispensateur de leçons rigoureuses et d’abondantes lectures. La Révolution française étant son ennemie jurée, il renforcera chez le jeune Viguerie les solides convictions que la tradition familiale lui avait déjà forgées sur la Révolution et sur l’héroïcité des guerres de Vendée. En seconde, la classe des humanités, le français est enseigné par un chanoine féru de poésie, surtout de celle de la Pléiade que Jean de Viguerie mettra en fiches, avec les commentaires du maître glanés en cours. C’est en première qu’il perfectionnera son français dont son professeur, l’abbé Battant, s’attachera à expurger l’expression, bannissant le pathos, le précieux, le prétentieux et le sentiment ; un français acquis grâce à de fructueux exercices faisant la part belle au commentaire et au dialogue. Pour la moitié de la promotion (pourcentage considérable à l’époque), dont il fait partie, le baccalauréat est un succès. Jean de Viguerie devra à ces quatre maîtres successifs « de savoir écrire en français correctement ».

Mais Saint-Théodard est surtout « un collège catholique de fond en comble et à tout instant ». L’assistance à la messe du dimanche est obligatoire. Chaque jour, le début et la fin des classes du matin et du soir sont rythmés par le chant du Veni Sancte Spiritu. « On sort mécréant de beaucoup de collèges catholiques, note Jean de Viguerie, pas de Saint-Théodard, sauf exception ». Il ne manquera jamais de saluer ces maîtres, pieux, savants et pauvres auxquels il doit « le goût et le respect de la vérité ».

Toulouse

En octobre 1950, Jean de Viguerie entre en classe de philosophie au Lycée Pierre de Fermat. C’est là qu’il rencontre un brillant agrégé, Louis Jugnet, qui exercera sur lui une influence décisive. « Sa voix calme et soutenue invite chacun à se garder toujours de deux défauts préjudiciables aux études philosophiques : le scepticisme et le simplisme ». C’est Jugnet qui d’emblée lui fait comprendre que la philosophie n’est pas seulement une « matière » au programme, mais que son objet est la Vérité. Car Jugnet est thomiste, formé aux conférences données aux agrégatifs et aux normaliens par le Père jésuite Joseph de Tonquedec. Paradoxalement, dans cet établissement d’État, Jugnet dispense un enseignement chrétien, non seulement sans encourir la moindre critique, mais avec l’approbation et les éloges de l’inspection générale qui lui fera donner la classe de khâgne. En 1954, il obtient même une charge de cours d’histoire des idées politiques à l’Institut d’études politiques de Toulouse. Sa réputation grandit, du moins à Toulouse car il est exclu à Paris. Les conférences se multiplient. Son aisance, son éloquence et cette faculté de saisir d’emblée le corps de ses sujets lui valent l’assistance d’un public nombreux qu’il gagne facilement à sa cause. Jean de Viguerie sera profondément marqué par cette rencontre exceptionnelle.

Si Jugnet fut le maître vivant de sa formation intellectuelle, Maurras fut le grand ancêtre. Jean de Viguerie avait placé ses Cahiers de doléances, petite feuille créée par lui en 1951, sous l’obédience de « l’Altissime ». Il correspond avec Henri Massis qui lui envoie son livre « Maurras et notre temps ». Étudiant, il adhère au cercle toulousain d’Action française, puis au cercle Jacques Bainville. Jean de Viguerie est maurrassien ; d’abord par tradition familiale, ensuite par compassion pour le vieux maître emprisonné, enfin pour les grands principes d’une doctrine sur la portée de laquelle, d’ailleurs, il est toujours resté lucide. Jean de Viguerie gardera toujours, à côté d’une sincère et profonde admiration pour le génie politique, littéraire et poétique de Maurras, une réserve à l’égard d’une pensée spirituellement altérée et d’une vision de la nation et de la patrie qu’il ne croyait pas indemne de toute influence jacobine.

Grandeur et misère de la carrière universitaire

En 1955, Jean de Viguerie s’inscrit en diplôme supérieur d’histoire, l’antichambre du doctorat. Il choisit l’histoire moderne et le XVIIe siècle italien et part en novembre pour Milan, séjour dont le financement lui a été refusé par l’Université de Toulouse [5]. Son sujet de mémoire porte sur un sujet d’histoire économique et sociale, l’étude d’une famille patricienne du duché de Milan au XVIIe siècle. Les sept mois milanais d’initiation à la recherche furent fructueux, dans cette Italie d’après-guerre, celle du « miracle » du redressement italien. Il s’initie au journalisme politique en envoyant quelques chroniques à Pierre Boutang, directeur de La Nation française, constatant que « la démocratie italienne est presque aussi ennuyeuse que la démocratie française ».

L’Algérie

En 1959, jeune agrégé d’histoire, Jean de Viguerie résilie son sursis. Après ses classes à Cahors, il arrive à Alger le 20 avril 1961, l’avant-veille du putsch des généraux. Affecté à Mouzaïaville, près de Blida, au service de formation de la jeunesse algérienne (SFJA), il n’en aura que de lointains échos. Mais ces sept mois passés dans l’Algérois lui permettront de saisir les enjeux du drame qui s’y joue. Il fait la connaissance avec Alger, « cette ville bipolaire, celle des éternelles vacances, celle de la terreur ». Il découvre les « pieds noirs », le petit peuple de Bab-el-Oued, joyeux, accueillant malgré l’espoir qui diminue, malgré la violence quotidienne, celle de l’OAS, de la police gaulliste, du FLN. Il rencontre aussi le monde des colons, y compris quelques grands (qu’on a trop souvent caricaturés), cette race de défricheurs qui, eux aussi, ont « fait » l’Algérie. Il découvre la splendeur de cette Mitidja, jadis infâme marécage, devenue grâce à eux (et à quel prix !), « un magnifique verger, un paradis terrestre ». Il quitte Alger le 27 février 1962 avec le sentiment que bientôt, ce beau pays ne sera plus la France.

Entrée dans la carrière : l’épreuve doctorale

En 1963, Jean de Viguerie est d’abord nommé professeur au Lycée Berthelot à Toulouse, puis attaché de recherche au CNRS. Avec Louis Jugnet, il partage de nombreuses et fortes convictions qui s’alimentent à deux évènements d’une importance intellectuelle et spirituelle considérable : la crise algérienne et la crise de l’Église [6]. En 1967, il est nommé assistant à la Sorbonne. C’est la première marche. Elle est modeste, mais c’est un passage obligé. Jean de Viguerie décrit sans fard les grandeurs et les misères de cette carrière, longue, éprouvante, exigeante, dont le public, en règle générale, n’a aucune idée, saturé des lieux communs sur la charge de cours « dérisoire », sur les six mois de vacances, sur le mythe de confortables rémunérations [7].

La carrière universitaire est marquée par une épreuve redoutable, la thèse de doctorat d’État, à l’époque une « montagne » dont l’escalade pouvait durer des années, quinze, parfois vingt, car le traitement du sujet doit en principe être exhaustif. Celle de Jean de Viguerie lui a demandé dix ans (de 1963 à 1973), ce qui est très raisonnable [8]. Sa thèse portait sur l’étude d’une congrégation, les Pères de la doctrine chrétienne, l’une des trois principales congrégations enseignantes en France du XVIe au XVIIIe siècle. Son directeur de recherche était Roland Mousnier, grand historien des institutions de l’Ancien Régime, quoique non spécialiste de l’histoire religieuse, un des grands mandarins de la Sorbonne, pour qui un assistant « est moins que le concierge ». Après cinq heures de soutenance dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, émaillée comme il est de règle de débats parfois rugueux, Jean de Viguerie est proclamé « docteur ès lettres » avec la plus haute mention, « Très honorable ». Il restait au jeune docteur le soin de publier sa thèse, formalité indispensable à l’obtention du professorat. La recherche d’un éditeur fut difficile. Il finit par en dénicher un, les éditions de la Nouvelle Aurore qui, tout inconnu qu’il fût, n’en était pas moins l’éditeur de Louis Jugnet. À défaut de notoriété, il avait au moins le flair et le goût [9]. En 1976, Jean de Viguerie est nommé professeur à l’Université d’Angers puis, quelques années plus tard, à celle de Lille III [10].

Dans Itinéraire d’un historien, Jean de Viguerie raconte la lente dégradation de cette carrière universitaire et de l’université, gangrénées par l’égalitarisme, par le lent abaissement de la condition professorale que la technocratie ministérielle s’est acharnée pendant trente ans à dépouiller de ses prérogatives au profit de commissions de toutes sortes, de polysynodies dérisoires, au sein desquelles se diluait le corps professoral. Le ton de Jean de Viguerie est souvent amer, notamment dans l’évocation des misères de la condition universitaire : locaux souvent délabrés, insalubres, téléphone absent, la photocopie accordée au compte-gouttes [11], et puis aussi les luttes d’influence, l’affrontement des chapelles et la guerre idéologique.

L’université, un champ de bataille

Fustel de Coulanges le déplorait en son temps : l’enseignement de notre histoire est devenu « une sorte de guerre civile en permanence ». L’université est devenue un véritable champ de bataille, notamment depuis le début du XXe siècle, à l’époque des Lavisse, Langlois et Seignobos « qui furent les premiers à exiger que l’on ne pensât point au-dessous d’eux, à moins d’y penser comme eux ». Ils furent les fondateurs de ce que J. de Viguerie appelle « l’histoire plate ».

L’université est le lieu d’impitoyables luttes d’influence, d’une guerre idéologique, celle de la conquête de l’histoire marxiste puis marxienne, celle de la prise du pouvoir par les Georges Lefebvre, Ernest Labrousse, Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel qui imposent à l’histoire universitaire le carcan des « structures économiques et sociales ». Exit l’histoire des batailles et des traités. On remplace l’histoire de l’homme par celle des sociétés, des luttes de classes, des mutations sociales. Marc Bloch fut le grand prêtre de cette histoire sociale, le promoteur de l’école structuraliste et sociologique, à l’opposé de l’histoire prônée par Fustel de Coulanges dont l’objet était « l’étude de l’âme humaine ». Cette « doctrine blochienne » reposait sur certains commandements impératifs : délaisser l’étude les batailles et des traités, celle des grands hommes, proscrire la biographie, rejeter toute histoire causale, se concentrer sur les sociétés, et surtout ne pas juger par rapport au bien et au mal, au vrai et au faux, sauf si le jugement s’appuie sur une présomption irréfragable – celle de l’immaculée révolution et du sens de l’histoire. Toute la doctrine historique est ordonnée à ce schéma qui règne sans partage sur la recherche, sur les jurys de thèse et de concours, sur les critères de recrutement, dans les revues à comité de lecture.

Quant à la méthode historique, elle affirme la primauté absolue du document d’archives (c’est-à-dire les manuscrits) sur le livre et autres sources imprimées. Jean de Viguerie après y avoir sacrifié un temps, en a non seulement compris les limites mais aussi mesuré les conséquences intellectuelles : un éloignement délibéré du domaine de la pensée, un rejet de toute expression des idées et des jugements qu’il faut laisser aux littérateurs, aux philosophes et aux juristes. Cette histoire est celle d’un homme produit des mentalités collectives, enfermé dans sa condition sociale. Cet homme-là ne proteste pas, ne pense pas. Il ne risque pas de remettre en cause la doxa de l’histoire républicaine. Jean de Viguerie a enfreint les règles de l’histoire établie, lisant les vieux livres, « traquant les idées », évoquant l’influence de Descartes sur la politique du temps, ou celle de Fénelon sur le gouvernement de Louis XVI, et s’attirant la réprobation du milieu. Cette hostilité, d’ailleurs, n’était même pas politique ; elle ne visait pas un historien « classé à droite ». Son péché n’était pas seulement politique, mais surtout « métaphysique » : avoir soutenu que « l’homme est un être pensant et croyant ». Qu’importe. J. de Viguerie ne renoncera jamais à ce domaine prohibé de la recherche historique (comme l’attestent les dix études remarquables rassemblées dans son livre Itinéraire d’un historien). Il s’en fera même une de ses spécialités, celle de l’histoire des mentalités et des idées (politiques ou religieuses), s’attirant le reproche d’instrumentaliser l’idéologie des Lumières en établissant un lien de cause à effet entre ces idées et la Révolution. (…)

Jean-Baptiste GEFFROY

Lire la suite de cet article dans notre numéro

[1] – Jean de Viguerie était très proche de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ainsi que des Dominicaines enseignantes de Fanjeaux. Il rédige en 1976 La Déclaration des trente universitaires catholiques qui recueille les signatures de Guy Augé, Jean-Pierre Brancourt, Jean Barbey, Marguerite Boulet-Sautel, Marcel De Corte, Hubert Guillotel, Roland Mousnier. Tous expriment la communion de pensée qui les unit à Mgr Lefebvre et déplorent l’affaiblissement constant de la culture gréco-latine.

[2] – Via Romana, 2016. Il s’agit d’un passionnant petit livre de souvenirs, simple, pudique, et vrai.

[3] – Tout au long du XVIe siècle, la famille donnera quatre premiers capitouls en 1537, 1551, 1576, 1582.

[4] – Le père de Jean était de la promotion de Caziot, le ministre de l’Agriculture du gouvernement de Vichy.

[5] – En fait par Jacques Godechot, le directeur du département d’histoire, qui lui a sans doute préféré un étudiant plus conformiste. J. Godechot était historien de la Révolution, un produit estampillé Mathiez et Lefebvre. Il fit aussi une carrière politique au PSU.

[6] – Ce furent les deux piliers qui formèrent ma génération à partir de 1969 autour de l’équipe de Chiré.

[7] – Or il suffit de poser une seule question : peut-on produire une douzaine d’ouvrages, cent à cent cinquante articles scientifiques, des dizaines de conférences, communications à des colloques en travaillant « trois heures par semaine » ? Je ne veux pas manquer ici d’égratigner ici mes chers bons vieux amis de Chiré, qui ont porté – et peut-être portent toujours – sur la carrière universitaire ce même regard sceptique, ironique et dérisoire.

[8] – La thèse d’État a disparu en 1984, remplacée par le doctorat d’université, d’une durée en principe plus réduite (3 à 4 ans, un peu plus avec des dérogations) mais qui est insuffisante pour accéder au professorat qui exige qu’elle soit complétée par une « habilitation à diriger les recherches », sorte de seconde thèse qui peut durer plusieurs années. De sorte que le temps doctoral est pratiquement aussi long qu’auparavant.

[9] – J. de Viguerie ne manque pas d’évoquer ses trois principaux éditeurs : à chacun il a confié la publication d’un grand livre : Les Deux patries pour Paul-Louis Michaux des éditions Dominique Martin Morin, pour DMM (en 1998), L’histoire et le dictionnaire du temps des Lumières pour Guy Schoëller fondateur de la collection Bouquins chez Robert Laffont (en 1995), et Le sacrifice du soir : vie et mort de Madame Élisabeth de France, sœur de Louis XVI pour le père Renaud Escande des éditions du Cerf (en 2010).

[10] – L’importance et la qualité de ses travaux auraient dû lui ouvrir les portes de la Sorbonne. Elles lui resteront obstinément fermées.

[11] – Dans Itinéraire d’un historien (DMM, 2000), il évoque ces soutenances de thèse organisées dans des lieux indignes : « Enfin, nous découvrîmes un local ouvert, pourvu de fenêtres, d’une estrade pour le jury, et de deux chaises pour le candidat et sa femme. Mais avant de commencer, nous dûmes faire le ménage et débarrasser la table des mégots, pelures d’oranges et gobelets de café qui la recouvraient ».